“鹏鸟迁徙时,翅膀拍击水面,激起三千里的波涛。”

“鹏鸟迁徙时,翅膀拍击水面,激起三千里的波涛。”

如今泥沙俱下的港股市场,搁浅了许多时代的巨轮,其中有的来自互联网,有的来自内房。更蛰伏着许多优质的市值在五十亿以下的中小盘股。这些细分赛道的佼佼者,普遍拥有一流的团队,创新的理念,以及完整的商业模式,却因环球经济下行,美元加息,市场资金汇积不深,流动性偏弱的影响而成交寥寥。在古典名作逍遥游中,庄子将这种处境比作好似倒了杯水在庭堂的低洼,只可以用芥草作船。水浅而舟大是今日的港股避不开的尴尬。恒生指数九月二十二日跌破一万八千点之后一路争持,十一假期后的第一个交易日跌破一万七千点,一抹去了过去十年的全部升幅的同时,一朝回到了二零一二年;今日最新数据,恒生指数大跌5%,创2008年金融危机以来的14年新低!

在流动性相对干涸的市场环境下,笔者关注到中国碳中和(01372)的一则公告,似乎找到了资金的深海,逆市开启了一场扶摇而上九万里的大迁徙。宛如鲲鹏,循着南洋的方向,找到了浮载大船的力量。这片海,便是以新加坡为轴心的,如日初升的亚洲自愿性碳交易市场。

九月二十八日,中国碳中和(01372.HK)公布新加坡石油将采购集团200万吨优质的碳信用资产,且全部为国际VCS标准的碳减排量。消息一经发出,碳中和股价即日异动升幅超6%。市场反应正面,推测有以下几方面原因:第一,这宗交易作为亚洲区最大规模碳减排量交易之一,其自愿性碳减排的量级,已经和一些世界巨头一年的采购量相若。二零二一年,媒体巨头Netflix购买了 150 万吨Verra认证的碳信用。去年,微软购买碳资产140万吨, 并承诺在2050年之前清除自其1975年成立以来直接或通过电力消耗排放的所有碳排放。第二,公告虽未披露具体的作价,但依据目前自愿性碳市场的走势,预估这笔交易对bottom line 的影响不容小觑。第三,集团手持现货及期货320万吨,剩余120万吨将如何为集团带来可观的销售收入存在一定的幻想空间。

集团自2021年初发展全球碳中和业务,横跨多个板块,其中最有机会爆发的碳资产业务,从战略上看主要集中在两个方面。一方面,持续不断的以更低的成本获得大量国际认证的优质碳信用资产。主要以VCS和GS为主。另一方面,随着对碳价的预期不断上涨,这些优质项目的卖方价格将持续增加。从而为买家群体提供最佳的流动性。集团这次与新加坡石油签订的200万吨优质的碳信用资产交易,成为跑通这个模式的有力验证。

对于企业来讲,基于全局和长期收益的战略组合造就”势”;眼前和立即变现的战略组合中获取“利”。如何平衡势与利的权重,考验管理层精锐的眼光和对形势的判断。尤其在还未完全成熟的自愿性碳信用市场。谋划过远,有机会因为资金周转和远期风险敞口倒在黎明前。谋划过近,又会错失巨大的市场机遇。这一点,雷军卖掉卓越网时曾深有感触。卓越网,好像什么都做对了,却依然败北收场。一切只因为看中了短期的利。而忽视了长期的势,从而使其一手创办于互联网泡沫破裂之后,倒下于电商全面崛起之前。

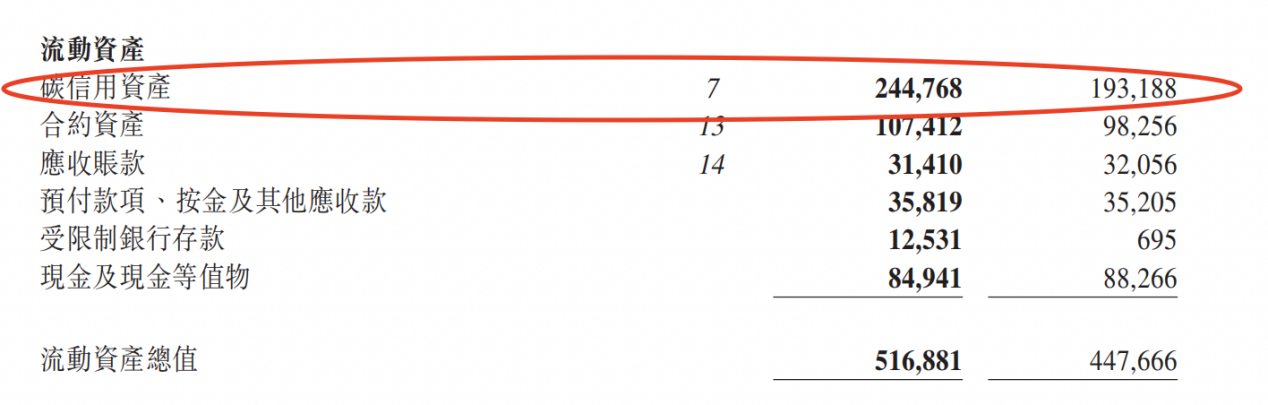

说回做碳信用的生意,无外乎六个字:收货,囤货,出货。在对的时间点执行这一系列动作并实现精准套利,在并未完全透明的自愿性碳市场,离不开管理层丰富的市场经验。其中,囤货的本领从刚刚公布的中报数据可窥一二。截至2022年6月30日止六个月,公司收益2.31亿港元,同比增长5.67%;碳信用资产货值2.45亿港元。2021年十二月底为1.93亿港元。报告期内 ,集团碳信用资产的公允价值收益为5160万港元。组建高壁垒的人才团队从纷繁复杂的市场低价收碳,积极布局活跃的新加坡市场大宗卖碳,这一进一出之间,可持续和高收益的业务模式愈发清晰。

新加坡的崛起和如日初升的亚洲自愿性碳交易市场

中国碳中和集团选中新加坡做业务,还要从这几年新加坡在资金面,政策面的变化说起。

今年各类资金涌入新加坡从金管局官网数据可见一斑。截至二零二二年二月底,新加坡家族办公室数量高速增长,已超过400家。早在今年5月,长和系创始人李嘉诚旗下维港投资(Horizons Ventures)更是布局在新加坡开设办事处,成立家族办公室,以寻求新的交易投资机会。 同时,新加坡目前拥有亚太地区最大的绿色贷款和可持续发展贷款市场,新交所也是东盟最大的绿色金融市场和是亚太地区企业ESG债券的上市的首选地,发行量超过亚太地区市场份额的50%。

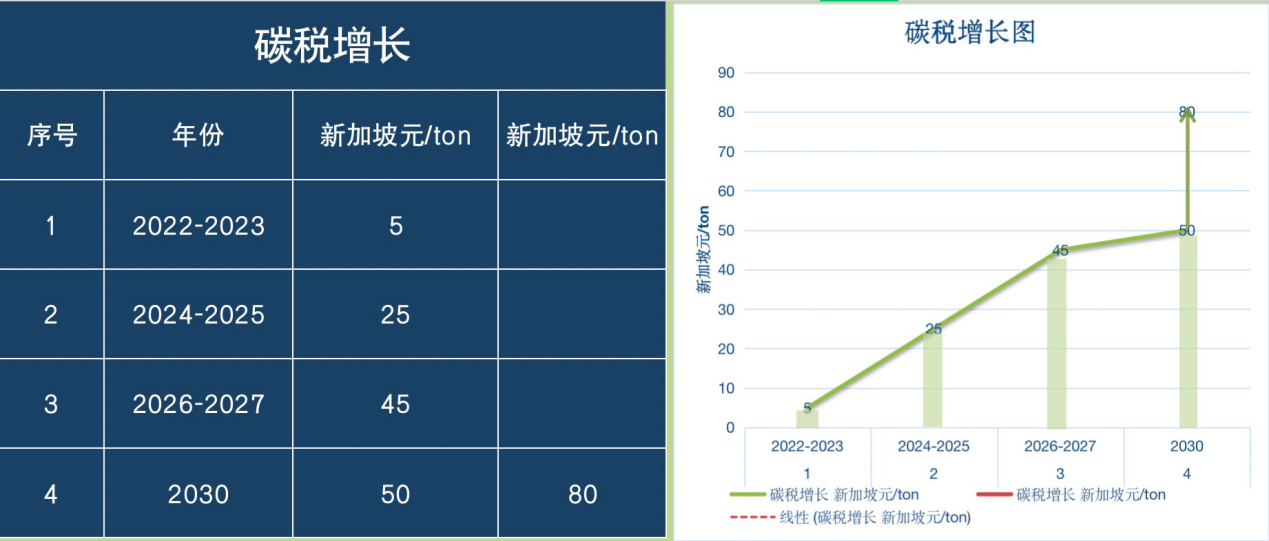

从政策面上看,新加坡预算大举投入碳市场和绿色金融产业,并于今年宣布征收高于市场预期的碳税,为脱碳提供长期资金支持,并明确只有VCS和 GS标准的碳信用资产才可以用作抵扣碳税。推动建立一个区域碳市场,并将其实现净零排放的最终期限提前,使新加坡成为亚洲碳税先行实施国家之一。

瞄准了天时地利,中国碳中和集团发布了一系列公告表明进军新加坡的决心。短短几个月的时间,不但成立新加坡子公司,招兵买马,并接连同新加坡石油,新加坡地铁SMRT展开全方位合作,依托多个合作方在新加坡的核心地位和在东盟地区的网络,不断拓展国际业务。

目前,几乎涉足石油、天然气和自然资源的大型能源公司都在从事碳交易,包括石油巨头、大宗商品贸易公司和航运公司。十月十四日,中国碳中和集团(01372.HK)发布公告,宣布与Northwaters Capital签署谅解备忘录,共同开拓全球碳资产投资交易市场。目前,查看北水资本的官网,其已成功发起并设立新加坡元和美元双币Carbon Asset Global Opportunity Fund,用于投资全球碳信用资产, 并寻找及投资全球碳中和领域的先进气候技术项目,推动相关项目在亚太地区商业化及其他碳中和相关业务等。 相信中国碳中和集团如果可以有效把握新加坡在碳市场发展的领先优势所创造的巨大商业机遇,创造长期和稳定的财务回报只是时间问题。

供给端缺口创造的历史机遇

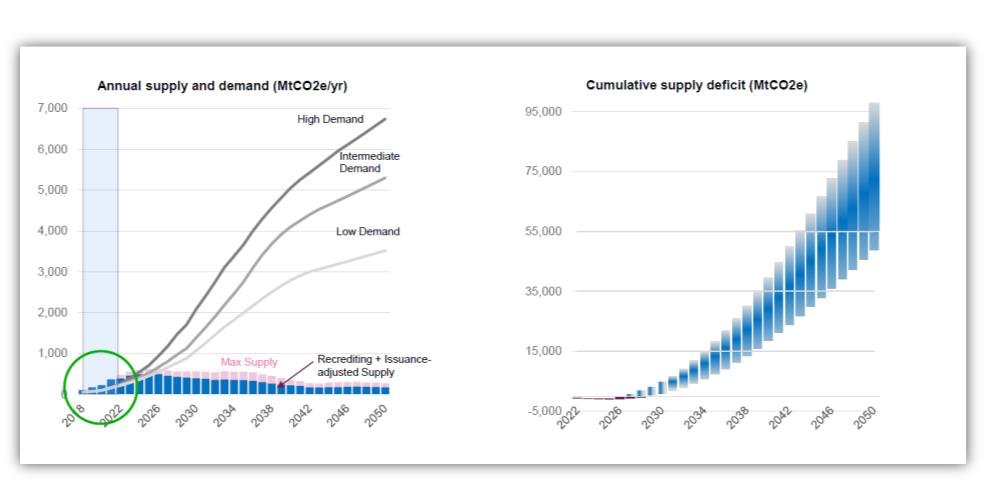

2015 年签署具有里程碑意义的《巴黎协定》以来,国际碳市场的交易量增长了 800%。要实现零排放,年排放量必须至少减少 500 亿吨排放。2021 年,地球上的所有抵消项目累计发放了创纪录的 3 亿吨碳信用额。Trove Intelligence的统计数据显示,即使在最保守的情况下,未来对抵消的需求也是供应的倍数。市场长期供不应求。

资料来源:Trove Intelligence

香港交易及结算所于2022年 7 月成立的国际碳市场委员会。华侨银行驻新加坡的经济学家Howie Lee在今年三月指出,中国、印度尼西亚、马来西亚和新加坡将成为该区域主要的碳交易中心,不同行业的跨国公司在新加坡设立的碳交易柜台数量激增。 随着新加坡、马来西亚和香港碳信用市场的逐步推出,碳信用的需求和交易将快速发展,相信可以为公司碳资产开发与经营业务带来更大机遇。

写在最后

北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。——逍遥游

庄子在逍遥游的所描绘的美轮美奂的故事,类比如今亚洲自愿性碳信用市场的发展再合适不过。北海有鱼,其名为鲲,化而为鹏。似足今日的港股市场上的中国碳中和(1372)。在亚洲自愿性碳信用市场的变革之中,好风凭借力,多点布局,徙于新加坡,随着这则公告的发布,完成了商业模式的闭环的同时,也谱出了开天辟地四部曲:

有人才,有技术,有网络。构成了鲲鹏延展的脊背和翅膀。

有胆识,持重货,是为适千里者,三月聚粮。

海运则将徙于南冥。遵循风口和规律找到市场。

绝云气,负青天。一举创下亚洲名列头部的大宗碳信用交易记录。

过去百年,社会经济的发展不断以破坏自然环境的和谐为代价。人类对物欲的追求,最终导致被外物所役使。全球气温上升,实现碳中和的目标日益迫切。顺应天地万物的本性,与天地一体、“物物而不役于物”,是人类的历史使命。中国碳中和集团(1372)将如何书写其在亚洲自愿性碳市场的企业责任并取得可观的财务回报?值得拭目以待。