近日,国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》提出支持北京绿色交易所建设全国统一的温室气体自愿减排交易中心,逐步丰富交易产品种类。

完善企业碳账户体系,优化与碳排放量挂钩的环境权益价格发现机机制。

碳账户作为记录企业碳资产的基本载体,可用于持有、履约、清缴、交易或管理等环节,是赋能企业高效碳管理的重要工具。

近年来,金融机构、地方政府、互联网企业、第三方机构纷纷开展碳账户的探索和实践,呈现出4种不同的发展模式。

探索实践

金融机构以银行业为主

探索建立基于银行碳账户的碳普惠平台并试点应用,将碳减排行为数字化资产化,为绿色优质客户提供差异化绿色金融服务。

地方政府以绿色金融改革创新试验区为主

推进建立从生产端到消费端的碳账户体系,对属地碳排放主体的数据进行采集、存储、核算、分析和应用,与金融机构核心业务系统实现数据交互,支持传统产业转型升级。

互联网企业以平台企业为主

依托自身数据、技术、平台优势,构建碳账户系统,通过低碳行为产生碳积分,带动用户践行低碳生活方式。

第三方机构以服务政府部门和金融机构的公共平台为主

自主搭建企业碳账户体系,基于生产和能耗数据,建立碳核算模型,开展多维度绿色评价,为政府部门“双碳”管理、金融机构绿色金融创新提供服务支撑。

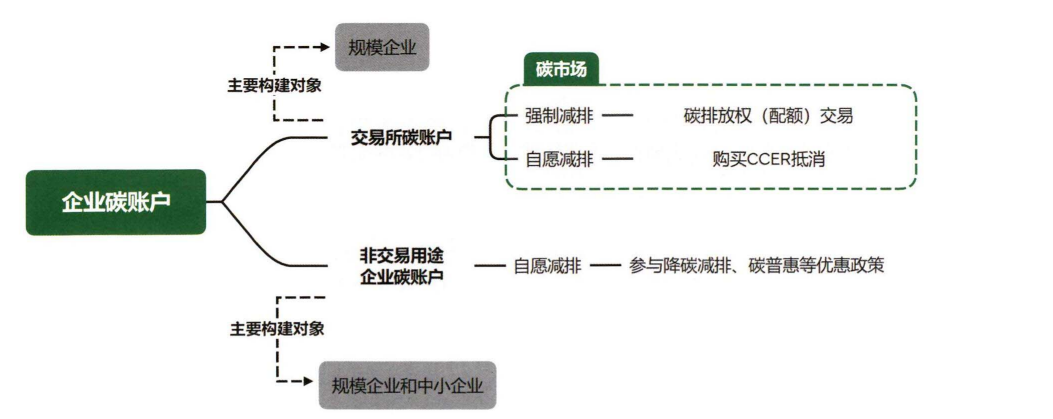

目前企业碳账户的定义尚未统一,具体可分为两类:

参与碳市场的企业,可通过注册登记系统建立用于碳排放权交易和清算的交易所碳账户

通过日常交易实现清缴履约,也可通过自愿购买经国家或主管部门认定的国家核证自愿减排量(CCER)实现碳抵消。

各地也在积极建设非交易用途的企业碳账户

这类碳账户能够记录主体在经济活动中的碳足迹、碳排放边界,通过指标计算提供评价,可作为识别绿色经济主体、引导产融对接的工具,帮助金融机构引导绿色资金流向,提高资源配置效率,鼓励企业的减排行为。

两类碳账户所对应的构建对象有所不同,交易所碳账户更多服务于高排放行业、重点排放单位(控排企业)的碳排放权交易,是规模企业通过碳市场实现强制减排和自愿减排的基础。

除规模企业外,非交易用途企业碳账户能够覆盖更多中小企业,政府和金融机构可通过绿色金融产品实践碳普惠政策,从而激励中小企业主动参与、自愿减排。

碳账户的构建有3个关键环节:数据采集、核算方法、评价应用。

数据采集是碳账户的前提,核算方法是碳账户的关键,评价应用是碳账户的价值所在,碳账户功能的充分发挥还取决于相关配套制度机制的协同发力。

1加强碳账户相关制度建设

规范碳账户的建立和使用。在碳账户行业标准的基础上,金融管理部门需制定相关配套的法律法规,确定碳账户的合法合规性,明确在碳账户体系建立、数据采集和核算、碳账户开立、运营和应用过程中各方的权责,以保障碳账户体系的顺利推进、健康运营和可持续发展。

2加强碳账户数据合规共享

相关政府部门整合电力、热力、燃气等数据,充分运用大数据、区块链等技术手段,加快建立碳排放监测系统,健全碳排放统计核算体系,提升数字化线上化智能化采集水平,保障碳排放信息的准确性科学性及时性。建立碳排放数据协同共享机制,允许金融机构在用户授权前提下,合规获取碳排放相关具体数据,防范企业和个人信息泄露风险。

3加强碳账户相关应用场景的搭建

发挥碳账户的金融价值。金融机构开发基于碳账户的契合用户需求的多元化金融业务,将碳账户应用场景拓展至金融业务,将金融产品与碳表现紧密挂钩,向用户提供差异化的金融产品和服务,让绿色程度高的用户优先获得更加优惠便捷的金融产品和服务,更加有效激励企业和个人自愿实施减排行动。

4加强碳账户的宣传和激励

提升企业个人参与减排的积极性主动性,更好引导企业低碳生产,促进个人绿色出行、绿色消费等绿色生活,为经济社会高质量可持续发展蓄势赋能。

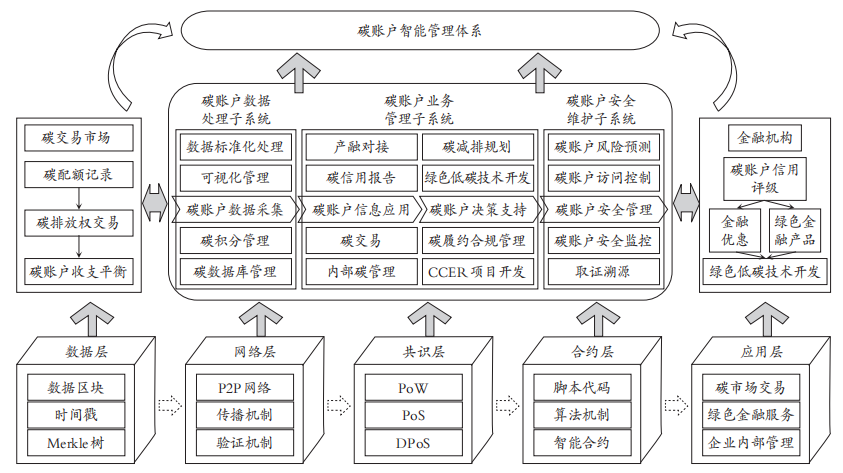

构建基于区块链的碳账户智能管理体系,是数智时代下企业低碳发展的有效路径。

数智化时代下,企业碳账户管理需实现智慧化、绿色化转型,更新以往人工管理效率低及标准化不统一等管理模式,从而提升碳账户应用水平。这就要求企业建立标准化与系统性碳账户智能管理体系运作模式,继而通过与多主体的时空联系,平衡碳账户收支,助力碳账户管理模式智能化转型。

企业构筑依托区块链的碳账户智能管理体系时,在重构体系框架、技术载体等方面可能面临能源消耗增大等问题,影响体系建设,不利于企业低碳发展。此外,现有碳账户应用场景较少,无法充分发挥碳账户智能管理体系效能。

因此,应持续优化体系运行基础条件,为基于区块链技术的碳账户智能管理体系建设提供外部性环境支撑。

碳账户智能管理体系

完善碳账户应用顶层设计

完备性制度体系是企业碳账户建设的关键保障,亦是区块链技术在企业碳账户智能管理方面应用的重要前提。为进一步发挥区块链技术对企业碳账户智能化应用的驱动效应,需完善相关顶层设计,夯实碳账户智能管理体系建设的外部环境。

第一,政府出台区块链相关制度体系及适用要求。具体而言,政府应依据企业实际情况对区块链嵌入企业碳账户的适用性进行界定,研判其是否能够引入区块链,并严格把关区块链使用范围。

第二,政企联合制定区块链安全防范政策,提高区块链违规使用成本,严控区块链嵌入下企业碳账户安全隐患,避免碳账户数据泄露。第三,政府强化区块链与企业碳账户方面的财政支持,并鼓励社会组织参与低碳建设,协同扶持企业建立碳账户智能管理体系,为体系建设筑牢资金环境基础。

碳账户智能管理体系

拓展碳账户应用金融场景

金融场景为碳账户应用的关键领域,可拓展碳账户智能管理体系应用路径。因而,金融机构应着力探索绿色金融产品、拓展增新渠道与绿色金融覆盖面,为碳账户智能管理体系应用创设多样化金融场景。

一方面,布局企业碳金融业务,丰富碳账户应用场景。

第一,金融机构可为企业提供绿色身份识别与认证、绿色政策查询与绿色金融产品发行等服务,为碳账户智能管理体系提供外部接壤平台,及时输送绿色融资产品变更信息,促使体系多元化发展。

第二,金融机构可开设碳账户金融应用试点,动态追踪绿色金融产品对企业碳账户智能管理体系产生的优化效应,适当调整碳账户智能管理体系发展方向。

另一方面,金融机构强化外部碳账户联动建设,赋能体系多元化发展。

金融机构应完善环保部门、社会组织间的联动协作机制,将环境违规、生产排放等相关信息纳入企业外部碳账户中,建立以金融机构牵头管理的联动制企业碳账户管理模式。

随后,金融机构依据外部碳账户差异化调配绿色金融产品,建立覆盖面广、时效性强的多元化碳账户智能管理体系发展模式。

碳账户智能管理体系

开拓绿色云计算项目

基于区块链的碳账户智能管理体系建成后,企业涉碳数据及碳管理交互行为均由区块链算力体系负责。这虽然会在一定程度上提升碳账户数据处理效率及碳账户管理水平,但也会进一步增加企业算力能源消耗压力。

因此,企业需探索区块链嵌入下碳账户智能管理体系低能耗运行新模式,充分释放体系的减排效应,建立体系运行优势。

一方面,构筑“区块链+绿色云计算”耦合项目。企业应充分开拓“区块链+绿色云计算”耦合技术优势,通过优化资源分配、加强网络基础设施建设等手段提升碳账户业务产出。同时,企业可依据“区块链+绿色云计算”耦合技术优势,分类设定不同算力情况下的体系运作模式,实现能源高效利用。

另一方面,建设绿色云计算资源共享项目。企业应建设绿色云计算资源共享项目,节省体系运作的能源与物理空间。此外,企业可运用绿色云计算的虚拟机和多租户进行路由,将体系工作负载转移至云提供商,在不消耗体系性能的情况下共享各类减排资源,节省体系资源消耗,充分释放整体减排效应。

文章来源:绿金,以上内容不存在商用行为,仅供行业知识传播交流,如有侵权,联系删除